A Guillermo Arriaga sólo le faltaba ganar este honor, homólogo de condecoraciones del mundo sajón (como el Pulitzer), que hasta lo pone a coquetear con la Academia Sueca. Salvar el fuego es como un gran piano abierto donde resuena toda la cultura, pero ¿cumple con la expectativa de un Premio Alfaguara?

R. de la Lanza

Hace casi un año me levanté muy temprano. Encendí la laptop y vi que apenas me conecté a tiempo para que, desde Madrid, Juan Villoro, indiscutido señor embajador de las letras mexicanas y de la pasión por el futbol, anunciara a Guillermo Arriaga como el ganador del Premio Alfaguara de Novela 2020.

Por supuesto, además del consabido deseo apremiante por tener en mis manos la novela ganadora, sin importar cuál haya sido su autor, en esta ocasión que haya sido Arriaga llenó de un agradable incienso el santuario de mi nacionalismo. No el de México, que es el país que me da nacionalidad, sino el de mi suelo, esa enorme chinampa que flota sobre el lago de Texcoco (o lo que de él queda): el orgullo chilango retembló en mis centros.

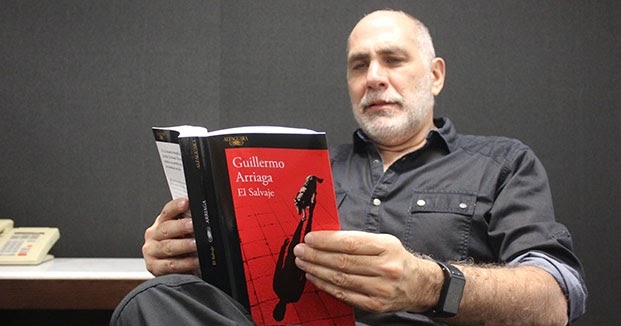

Sin embargo, —yo, pecador— aún no había leído a Guillermo Arriaga. Había visto, con esa fruición intelectual que él sabe suscitar, las películas que le dieron su envidiable palmarés cinematográfico: 21 gramos, Babel y Amores perros. Pero mi pecado de omisión tenía remedio. Ahora tenía tiempo apenas para ponerme al corriente, de modo que conseguí una copia de El salvaje.

Tenía la intención de conseguir sus otros trabajos (Un dulce olor a muerte, Escuadrón Guillotina, El búfalo de la noche), breves y distintas ante sus dos obras monumentales, especialmente por el hecho de que aquéllas nacen concebidas en el plano del cine. Pero llegó la pandemia y con ella una pequeña crisis económica y de atención, así que me tuve que conformar con ver de nuevo sus películas y buscar en YouTube cuanta entrevista pudiera consultar para compenetrarme con el autor que ahora se había convertido en el paladín de las Letras Chilangas ante el Universo, y leer El salvaje, especialmente porque el propio Arriaga expresó que Salvar el fuego era una historia que también ocurría en el mismo universo de su novela previa y de sus películas, en especial de Amores perros. Había, pues, un universo que descubrir.

Unos meses después, tras esas revisiones, la lectura de El salvaje, de otros tantos libros, de una larga y traumática mudanza y de un proyecto anual de trabajo que, junto a la situación de peligro de contagio, casi termina con mis nervios, pude leer a mi gusto Salvar el fuego.

¡Fuego! (reseña del libro)

La historia de Salvar el fuego se resume casi con candidez: En la Ciudad de México, una damita de sociedad, aprisionada en las convenciones moralinas de su formación tradicional y en el aburrimiento de la estabilidad socioeconómica, se enamora locamente del malandro más inaudito posible, hecho con la anti-receta del príncipe encantado, y se entrega a él en cuerpo y alma. Especialmente en cuerpo.

Para contrarrestar la candidez de este argumento, no sólo el “malo” es un irredento condenado al infierno por parricida disoluto (con lo que la lectura rápidamente se llena de un petricor a Los hermanos Karamázov), para que así la locación principal de la historia sea la cárcel en la que nuestro villano-galán purga su condena.

La escritura también es el fuego en la novela. Representa una energía vital, la fuerza salvaje del escritor: “Me nutro de sangre y vida. En mis entrañas galopan animales. Oigo dentro de mí el trotar de sus pezuñas. Soy ellos también. Quienes solo rumian vegetales no perciben dentro de sí el fragor de las estampidas”.

Marina (en primera persona)

La damisela en el peligro de morir de su aburrimiento personal (ay, Anna Karénina) es Marina, bailarina y coreógrafa de ballet clásico y contemporáneo, que narra en primera persona su peripecia desde su estabilidad y su vida resuelta como esposa de un exitoso financiero, junto a sus tres hijos en medio de una sociedad que la respeta, la arropa y la apapacha hasta su declive moral y caída libre en el encanto inevitable del reo José Cuauhtémoc, a quien conoce cuando el grupo de danza lleva un espectáculo al interior de la cárcel. El discurrir de Marina como repasando todo lo acontecido, como si se lo estuviera relatando a sí misma, de pronto me hacía recordar la cascada de pensamiento de Molly (esposa de Leopold Bloom, en Ulises, de James Joyce), pero también llegaba a parecer un update chilango-burgués de la versión más naif de Anastasia Grey contando sus experiencias de aprendizaje aderezadas con ese aire optimista casi didáctico de las sexólogas que se ven[den] en TikTok.

Y, en cuanto al lenguaje altisonante de Marina, en muchos lugares resulta chocante, pero no por algún sesgo moral de este lector —que ama la maledicencia—, sino por lo forzado y antinatural que resulta. Es, de todos los personajes, la única que parece no saber usar bien las maldiciones y leperadas con la gracia que ellas exigen.

Así es: Marina es el personaje más estereotípico de la novela. Lo es tanto que, incluso cuando se decide a hacer frente al mundo, sólo lo hace para rendirse a los pies de ese macho violento que lleva fuego en las manos, que podría él solo acabar con el mundo, y que con apenas echarle encima el ojo de sus bajos instintos, la domina, la reclama y, así de simple, la toma como el objeto que es para él. Si ella tuvo alguna vez voluntad propia, al enamorarse de José Cuauhtémoc la pierde por completo, a cambio de ganar la capacidad para creer que está realizándose. Ese tratamiento de un personaje protagónico femenino es un brinquito atrás en el imaginario de Arriaga, porque sólo Susana, la cuñada de Octavio (Amores perros) tiene menos poder sobre su voluntad y su vida que Marina.

Por otro lado, los detalles de los encuentros sexuales que Marina sostiene con José Cuauhtémoc, llegan a ser de un tono abiertamente pornográfico, pero esto no es un enjuiciamiento moral, sino una inquietud de carácter técnico, porque al ponerse en el papel de Tiresias —vidente de la mitología que fue mujer durante un tiempo, en el cual descubrió que de 10 porciones de placer en el encuentro sexual, 1 se la lleva el hombre y 9 la mujer—, se vuelve un portavoz tan acucioso, descarnado y franco de la sensibilidad corporal de Marina que la referencia de Tiresias casi no basta para lograr que las experiencias narradas constituyan un libelo en la línea de las Memorias de Fanny Hill.

Ceferino (en segunda persona)

Francisco Cuitláhuac Huiztlic toma el turno a ratos para construir una auténtica filípica contra su padre, Ceferino Huiztlic, un indígena en quien se cumplen todas las hambres de venganza por la conquista europea, y que conquista él mismo el mundo en sus términos, pero al costo de traumatizar a sus hijos con su disciplina violenta e implacable, y cuya sombra pretende cernirse sobre toda la novela como un Ixca Cienfuegos (La región más transparente) interpretando una versión recrudecida de Fiódor Pávlovich Karámazov. En estas invectivas, el mayor reproche es el daño causado en la psique de otro de los hijos de la familia, el mismísimo José Cuauhtémoc.

Las dolorosas descripciones de los métodos con los que su padre los formaba, reformaba y disciplinaba pueden ser —por desgracia— el eco de múltiples experiencias que sí habitan fuera de la ficción; pero el perfil de Ceferino está calcado sobre la sombra de un Benito Juárez resentido, roto y al mismo tiempo poderoso y violento, que resulta en la encarnación prototípica de la raza de bronce de José Vasconcelos (tan liberal que se vuelve ultraconservador) y Matlatzin (el gigante indígena salvaje de El signo de la muerte, película de Cantinflas), destinados a la reivindicación sociocultural y a la definitiva supremacía del indígena. Pero la granada destinada al orden eurocéntrico le explota en la mano a Ceferino, mucho antes y en una forma muy distinta a lo que se imaginó, porque el daño que perpetra en la psique de sus hijos resulta, no en su supremacía, sino en su condena inexorable.

JC (en tercera persona)

José Cuauhtémoc Huiztlic es el villano galán, encerrado en prisión por haber matado a su padre y luego reingresado por delitos que casi se vio forzado a cometer. Sé que a veces tiendo a sobre interpretar lo que leo y lo que veo, pero un maestro del cine sabe que nada es por azar, así que al conocer el nombre —y más aún, sus iniciales— de este protagonista, no pude evitar escuchar la resonancia de John Connor y John Coffey, los más célebres JC de la cultura pop, ambos bajo la sospecha de hacer un guiño a JesuCristo o al estadista romano Julio César —en cualquiera de ambos casos, el guiño corresponde a hombres limítrofes, que gestionaron con cierta violencia el choque de dos mundos irreconciliables por definición (vida-muerte, condena-salvación, consolidación-expansión, república-autarquía) y le dan a la humanidad el elíxir de una vida nueva, aunque lo terminan pagando con su sangre.

Pero este JC es todo lo opuesto a un salvador. Más bien, es al mismo tiempo el arma, la bala y el dedo que tira del gatillo para que el mundo comience a arder… literalmente, no olvidemos nunca que esta novela habla del fuego, y los únicos dos grandes fuegos que vemos en la novela son el que mata al padre de JC y el provocado en el motín de la prisión, además de los implícitos en todos los disparos.

Ingobernable, mujeriego, lleno de una ira parricida que nunca termina de saciar, JC es, además, un capricho genético. A diferencia de sus hermanos morenos y castaños (como su padre), José Cuauhtémoc Huiztlic es alto, fornido, con rasgos indígenas, heredados de su padre, pero de tez clara, de cabellos rubios, ojos azules, heredados de su madre, una “princesita” española “ganada” por su padre como un trofeo sexual, político y casi militar: “el indio que se chingó a la gachupina”. Si Gael García Bernal era ya un exotismo, para Arriaga el asunto adquiere tintes de una manipulación quimérica; JC es casi un alebrije que conjuga en sí mismo los dos mundos que parecen haberlo abortado a pesar de haber sido en realidad cuidadosamente planeado por nuestro Ceferino-Matlatzin-Karamázov.

Para añadir exotismo a JC, y como elemento detonante de su personalidad ambivalente: Heredero de una férrea formación intelectual, incluida en el paquete de la disciplina brutal ejercida por su padre —Ceferino escaló en la vida académica hasta ser una eminencia mundialmente reconocida, lo que le permitía lanzar guantazos blancos a los aristócratas—, JC es un escritor compulsivo, consumado y perturbadoramente genial. Bastan unas cuantas líneas de su inventiva para que a Marina se le caigan los calzones. A lo largo de la novela vemos muestras de sus textos, intensos, profundos, brillantes, y también los escritos de sus compañeros en prisión, producto de su participación en un taller literario —impartido por un amigo de Marina, que es un escritor consolidado—, y con cuya comparación podemos verificar la indiscutible superioridad y amplitud de horizonte de JC como escritor.

No es tampoco casualidad cósmica que JC tenga como su localidad-pivote la Ciudad Manuel Acuña, Coahuila, que lleva el nombre del poeta mexicano maldito por antonomasia: el amante que no puede “apechugar” el rechazo definitivo de su amada Rosario y termina quitándose la vida.

Cuando seguimos a JC, la voz es la de un narrador. Es la voz que se arroga más licencias y la que —como dijeron Villoro y quienes lo han secundado— recrea el lenguaje vernáculo. Quizás es para hacerlo contrastar con el mood confesional de Marina y con el airado pero sobrio tono de reproche de Francisco contra su padre —porque básicamente se dedica a justificar su asesinato—, pero hay regiones muy amplias de esa narración sobre JC que francamente se extralimitan y se convierten en pretextos —no siempre bien fincados— para asentar un catálogo de sinonimia del dialecto de barrio chilango… sólo porque sí.

Esa “virtud” de Salvar el fuego es una cualidad más bien inestable, porque es la que más depende del humor con el que el lector se enfrente a la voz que nos narra la vida, obra y legado de José Cuauhtémoc Huiztlic, y la única forma en que podría ser celebrada sería que el lector esté “de plano” de un talante muy divertido. Y si la típica verborrea de barrio chilango, fuera una quinceañera con vestido amarillo y tenis con luces led, aquí, además se le pasó la mano al maquillaje, las pestañas postizas y el labial con diamantes.

Hacia un intento de valoración

En 2003, la banda chicana The Mars Volta, demiurgos de un rock casi imposible de clasificar, lanzaron su álbum debut: Deloused in the comatorium, en el que participó Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers. Se trata de uno de los más grandiosos álbumes jamás producidos: redondo, contundente, intenso, brutal, explosivo, virtuoso, completo, de un tema unitario: es un álbum total y perfecto. Y se volvió insuperable. Los álbumes que la banda lanzó después eran geniales, mostraban nuevas virtudes artísticas, audacia, imaginación, creatividad y mayores grados de perfección; y cada vez eran “mejores” en muchos aspectos. Pero nunca pudieron igualar lo logrado con Deloused…

Algo muy semejante pasó con Gabriel García Márquez. Leer su obra y encantarse con todos sus mundos, su genialidad, su lucidez, su inquieta imaginación y su cada vez más perfeccionada técnica, todo ello sólo sirve para confirmar que Cien años de soledad flota inalcanzable en la estratosfera: imposible de igualar.

Había leído unas dos terceras partes de Salvar el fuego, y seguía pensando que no era superior a El salvaje. La novela laureada con el Premio Alfaguara parece escrita de prisa, claramente gana algo de dinamismo cinematográfico (del género de acción) hacia el último cuarto, evidentemente más trabajado y , por supuesto, mucho muy bien logrado, como que Arriaga es un amo y señor del tema. Pero el rescate llega algo tarde. La ganadora del Mazatlán 2017 seguía incólume y broncínea.

Hay que decirlo: en Salvar el fuego se nota la ambición de Arriaga: la de dar a la literatura total un visado mexicano entre la sociedad dicotómica (plásticoburguesía-narcomiseria de barrio) y el florilegium mexicanum; y ciertamente lo consigue.

Pero no brilla como El salvaje, donde todo es muy superior. La temática es más intensa, profunda, menos manida y menos estereotípica, si bien comienza con la confesión de un crimen fratricida —el crimen primigenio de la humanidad— ocurrido en el vientre de la madre. La violencia, el lenguaje (que sí recrea el habla vernácula del barrio capitalino, porque no le pone pestañas postizas ni pupilentes), la muerte, el amor, todo tiene un tratamiento mucho más “sublime” —usado el adjetivo no como efecto sensiblero kitsch, sino como virtud literaria, tal como la definía [Pseudo]Longino, crítico literario de la antigüedad tardía a través del buen empleo de los recursos poéticos y retóricos—.

Puedo comprender por qué Salvar el fuego mereció el premio. No es una novela mala, es muy buena, de hecho, tanto como para ganarse un premio de 175 mil dólares. Es sólo que antes había leído El salvaje.

No te pierdas nuestros artículos

Recibe en tu buzón tu dosis periódica de crítica cultural, entrevistas profundas y análisis que desafían lo obvio.